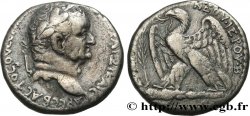

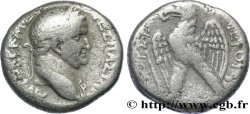

bpv_141619 - VESPASIANUS Tétradrachme syro-phénicien

无库存.

所有在网站上销售的产品 (2012)

价格 : 90.00 €

所有在网站上销售的产品 (2012)

价格 : 90.00 €

种类 Tétradrachme syro-phénicien

日期: an 1

铸币厂名称/城市 Antioche, Syrie, Séleucie et Piérie

材质 silver

直径 27 mm

模子方针 1 h.

重量 14,38 g.

稀少度 R3

关于品相的说明

Flan légèrement trop court pour la taille du coin, ce qui est fréquent dans ce groupe, légendes très partielles, y compris la date finale

出版目录中的项代码 :

家谱

Cet exemplaire est le 0132A_003, il provient de la trouvaille dite de Cisjordanie

正面

正面的说明书 Tête laurée de Vespasien à droite (O*).

正面铭文 AUTOKRATWR KAISAR SEBASTOS OUESPASIANOS

正面的翻译 (L'empereur césar auguste Vespasien ).

背面

背面的说明书 Aigle debout à gauche sur une massue, les ailes déployées, une couronne dans le bec, une palme verticale dans le champ gauche.

背面铭文 ETOUS NEOU IEROU A

背面的翻译 (année sainte, première du règne).

评论

La variante 132A se caractérise par le A en exergue au lieu d’être en continuité de la légende de revers.

Le neuvième groupe des frappes de Vespasien, caractérisé par son style, tant pour l’aigle que pour le portrait et le lettrage des légendes, se caractérise par un aigle debout sur une massue, avec une couronne dans le bec, et une palme dans le champ. Il frappe de la première à la troisième année, avec un pic de production à la seconde à une quasi-fermeture à la troisième.

Un tel groupe, techniquement parfaitement dissocié des autres, est de ceux qui ont suggéré l’hypothèse d’ateliers de Vespasien définis non pas géographiquement (ni pour la fabrication, ni par la distribution) mais en fonction des sources de métal, bref sur une logique fiscale et économique et en aucun cas sur une logique municipale.

Il semble en effet inconcevable que pendant trois ans, sur un territoire bien contrôlé par Rome (sauf la Judée !), il ait été nécessaire de créer des ateliers dans sept ou huit villes différentes (si l’on regroupe les groupes 1 et 3, voire 1, 2 et 3, les groupes 5 et 7, le groupe 8 avec Titus, sur la base des affinités techniques et de gravure).

La comparaison avec la trouvaille d’Alep et la période de Caracalla (une trentaine d’ateliers fonctionnant sur la même zone, simultanément et pendant les deux années de la guerre parthique) donne une direction précieuse. La trouvaille d’Alep, quatre cent tétradrachmes, présentait pratiquement tous les ateliers, dans des proportions cohérentes avec l’ensemble des exemplaires connus, mais tous à fleur de coin. La seule explication à une telle répartition, si l’on exclut un numismate romain, très peu probable - il ne les aurait pas enterrés et ses héritiers auraient dispersé la collection - ne peut s’expliquer que par des fabrications dispersées mais regroupées avant distribution dans les caisses du Trésor Militaire.

Hélas, pour la période de Vespasien, aucune trouvaille n’est répertoriée avec un tel profil et nous devons rester prudents. Pourtant, l’hypothèse d’ateliers définis par leur financement - ville d’Antioche, ville de Tyr, trésor militaire impérial, taxes spéciales de guerre, levées exceptionnelles... semble plus crédible que d’attribuer de force des séries à telle ou telle ville sans aucune base cohérente. N’oublions pas qu’à peine Vespasien nommé empereur, des émeutes éclatèrent à Antioche, provoquées par un juif renégat qui accusa ses coreligionnaires antiochènes de vouloir brûler la ville : aisé dans ces conditions de lever des contributions massives pour la Guerre contre les Juifs !

Les sigma sont traités en C.

Cette variante du Prieur 132 se caractérise par le présence du A de la date en exergue, probablement faute de place.

Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, quatre exemplaires seulement sont maintenant répertoriés, dont deux en musées, Londres et new-York.

Le neuvième groupe des frappes de Vespasien, caractérisé par son style, tant pour l’aigle que pour le portrait et le lettrage des légendes, se caractérise par un aigle debout sur une massue, avec une couronne dans le bec, et une palme dans le champ. Il frappe de la première à la troisième année, avec un pic de production à la seconde à une quasi-fermeture à la troisième.

Un tel groupe, techniquement parfaitement dissocié des autres, est de ceux qui ont suggéré l’hypothèse d’ateliers de Vespasien définis non pas géographiquement (ni pour la fabrication, ni par la distribution) mais en fonction des sources de métal, bref sur une logique fiscale et économique et en aucun cas sur une logique municipale.

Il semble en effet inconcevable que pendant trois ans, sur un territoire bien contrôlé par Rome (sauf la Judée !), il ait été nécessaire de créer des ateliers dans sept ou huit villes différentes (si l’on regroupe les groupes 1 et 3, voire 1, 2 et 3, les groupes 5 et 7, le groupe 8 avec Titus, sur la base des affinités techniques et de gravure).

La comparaison avec la trouvaille d’Alep et la période de Caracalla (une trentaine d’ateliers fonctionnant sur la même zone, simultanément et pendant les deux années de la guerre parthique) donne une direction précieuse. La trouvaille d’Alep, quatre cent tétradrachmes, présentait pratiquement tous les ateliers, dans des proportions cohérentes avec l’ensemble des exemplaires connus, mais tous à fleur de coin. La seule explication à une telle répartition, si l’on exclut un numismate romain, très peu probable - il ne les aurait pas enterrés et ses héritiers auraient dispersé la collection - ne peut s’expliquer que par des fabrications dispersées mais regroupées avant distribution dans les caisses du Trésor Militaire.

Hélas, pour la période de Vespasien, aucune trouvaille n’est répertoriée avec un tel profil et nous devons rester prudents. Pourtant, l’hypothèse d’ateliers définis par leur financement - ville d’Antioche, ville de Tyr, trésor militaire impérial, taxes spéciales de guerre, levées exceptionnelles... semble plus crédible que d’attribuer de force des séries à telle ou telle ville sans aucune base cohérente. N’oublions pas qu’à peine Vespasien nommé empereur, des émeutes éclatèrent à Antioche, provoquées par un juif renégat qui accusa ses coreligionnaires antiochènes de vouloir brûler la ville : aisé dans ces conditions de lever des contributions massives pour la Guerre contre les Juifs !

Les sigma sont traités en C.

Cette variante du Prieur 132 se caractérise par le présence du A de la date en exergue, probablement faute de place.

Dans la base TSP maintenue par Michel Prieur, quatre exemplaires seulement sont maintenant répertoriés, dont deux en musées, Londres et new-York.

对产品描述纠错

对产品描述纠错 打印

打印 分享我的选择

分享我的选择 提问

提问 Consign / sell

Consign / sell

产品介绍

产品介绍